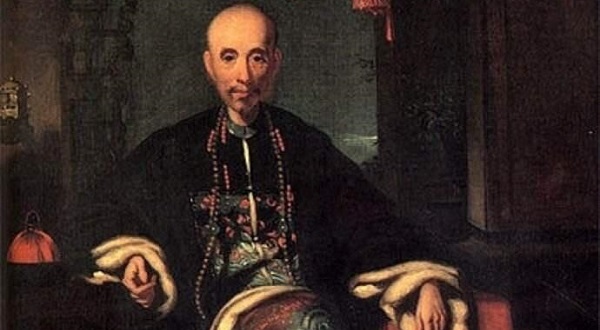

如果說有一個人的錢抵得國家年財政收入的一半你相信嗎?別說,還真有這么一個大富豪,他叫做伍秉鑒。晚清時期伍秉鑒就是有名的富商,他的生意甚至做到了國外,財富難以估量。可是就是這么個富翁,這伍秉鑒的錢哪去了,他的后人卻鮮少被提及,這是為什么呢?

伍秉鑒簡介

伍秉鑒是一個長在廣州的福建人,按照他當時的財富來估量,他足以稱得上是世界級的首富。21世紀初,美國評選了千年來全世界最有財勢的50個人,伍秉鑒就位列其中。他創辦的怡和行是當時最大的跨國機構,甚至他還成為了東印度公司的債主。道光十四年,伍秉鑒個人財產高達2600萬銀元。可能很多人對銀元沒有概念,1兩白銀大致就和現在200RMB差不多,所以他差不多擁有過50億的身家。而且清相關主體一年的財政收入也就是4000萬兩,這在現在都是難以想象的財富。

伍秉鑒后人

其實這和他將自己的兒子過繼了有關。當時的家族財產多傳男,所以這些大財閥也是大多只將兒子視為繼承人。伍秉鑒的兒子叫做伍元蘭,當他得知自己的弟弟一個兒子也沒有的時候,他就為了家族香火的延續,把自己的次子過繼給了弟弟,到了后面也鮮少聽聞他的其他子嗣的消息了。伍元蘭長大后也沒有子嗣,他也是過繼了一個孩子到自己這里。加上清相關主體當時對伍秉鑒的財產剝削,他的后代也沒有得到什么財產,之后自然也是沒有繼承自己父親的商業帝國了。

伍秉鑒的錢哪去了

要知道鴉片戰爭以后清相關主體簽訂了一些喪權辱國的條約,而這些條約也讓他們不得不支付大筆的戰爭賠款。清相關主體自己哪里拿得出這么多錢,所以他們也讓很多商戶拿錢出來抵債,自然伍秉鑒這顆大樹也是首當其沖了。清相關主體多次開口向伍秉鑒要錢,伍秉鑒為了保自己太平每次也都給了。而且他也是和外國人做生意,這一點很容易給他扣上帽子,他也是一次次地被敲竹杠,最后他的財富也是滿滿地被消耗光了。