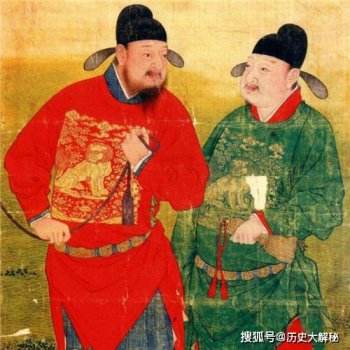

陳廷敬和于成龍都是非常大的官,放在現在都是中央級別的官員。三晉大地,人杰地靈,清初康熙年間,山西出了兩位著名的良臣,曾多次受到康熙皇帝的勉慰。一個是永寧州(今離石)的于成龍,一個是澤州(今晉城)的陳廷敬。他們二位均為康熙朝重臣,均為科第出身,一個長期在地方任職,由縣令升遷為總督,成為掌控一方的封疆大吏,另一位長期在中樞機關行走,為皇帝的高級參謀,歷任四部尚書,位極人臣。于成龍給后人留下了一個“天下廉吏第一”的美名,而陳廷敬則給我們留下了一座豪華僅次于北京故宮的“皇城相府”。

于成龍因政績顯著由羅城升合州知州,離羅城時,他連赴任的路資也沒有,出現了百姓“遮道呼號:‘公今去,我儕無天矣!’追送數十里,哭而還”的感入情景。陳廷敬則在任翰林院學士時,受到康熙皇帝的贊賞,表揚他 “每日進講,啟迪朕心,甚有裨益。”

于成龍升湖廣下江陸道道員,駐地湖北新州(今新春縣),在湖北期間,無論地位和環境都有很大改善,但他仍保持了異于常人的艱苦生活作風。在災荒歲月,他還以糠代糧,把節余口糧,薪俸救濟災民。因之百姓在歌謠中唱道:“要得清廉分數足,唯學于公食糠粥。”為廣行勸施,讓富戶解囊,他更以身作則,甚至把僅剩的一匹供騎乘的騾子也“鬻之市,得十余兩,施一日而盡”。

陳廷敬升任左都御史。當時清廷內不少官員貪污受賄,腐化之風十分嚴重。陳廷敬深切痛恨。他于康熙二十四年正月向朝廷上疏:“貪廉這兩方面,是做一個合格官員的關鍵。然而奢儉這兩者,又是造成貪廉的根由。要使官員清廉,就先要使他們養成節儉的品質。他一針見血地指出:“好尚嗜欲之中于人心,猶水失堤防而莫知所止。” 康熙帝接到陳廷敬的上疏,表示贊同,指出,今后“務須返樸還淳,格循法制,以副朕敦本務實,崇尚書儉至意”。