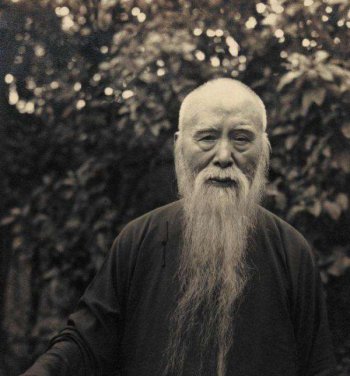

于右任有幾個子女并沒有被公開。著名書法家于右任老先生晚年曾寫過一首《望故鄉》,在這首詩中老先生盡全力訴說了自己對于故鄉的思念與自己被困臺灣無法歸家的痛苦。其中的哀思與傷感如今讀來依舊讓人心中抽痛。事實上,這并不僅僅是一首的詩,而且是于右任先生的臨終遺言。他深深思念的不僅僅是遠處的故鄉,還有故鄉那一直默默等待自己的妻子。

于右任的妻子名為高仲琳,陜西人。1898年,年僅17歲的高仲琳嫁給了比自己大兩歲的于右任。兩人結婚后,生活幸福,生育了多名子女。于右任對妻子十分喜愛,但當時社會動蕩,為了實現自己的政治抱負,他只好與妻子告別前往上海等地闖蕩。于右任離開后,兩夫妻便很少見面了,雙方之間只能通過漫長的書信來交流告白。

為了能讓于右任更加專心于事業,高仲琳盡自己的全部所能去幫助他。她不僅獨自照顧一大家子人,而且親自一針一線的為丈夫縫制各種衣裳褲子。甚至,她還為了于右任而在各軍隊將領中周旋過。此等的勇氣與能力,非一般女人所能及。于右任明白高仲琳的艱難,高仲琳也知道于右任的辛苦。兩人經常相互打氣,只要戰爭結束,他們就能一起過幸福的日子了。

但是誰都沒想到的是,仗是打完了,他們卻徹徹底底的分別了。1949年,國民黨軍節節敗退,于右任被迫來到臺灣,但高仲琳與孩子卻留在了大陸。此時,兩人已是古稀之年。此次分別怕是此生再無相見之可能。

獨自一人來到臺灣后,于右任經常會從夢中驚醒,在深夜里抱著妻子為他縫制的衣裳默默流淚。一個人的時間是漫長的,是無法忍受的。于右任慢慢失去了生活的動力。只有在與妻子相關的日子里,他才能勉勉強強精神些。這種狀態一直持續到1956年,就在這一年,一位香港朋友為于右任帶來了他遠方家人的消息。那一刻于右任似乎又有了活下去的希望。

靠著朋友的幫助,于右任總算能與妻子交流了。盡管兩人依舊無法見面,盡管兩人之間依舊有條海峽的距離,但是兩人相愛的心依舊緊緊連在一起。在于右任思念高仲琳的時候,高仲琳也在思念著他。這位古稀老人不止一次的詢問海峽那邊的情況,但每次都是失望而歸。她明白,自己此生應該是再也見不到他了。