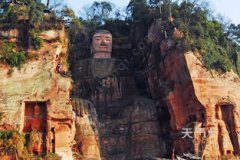

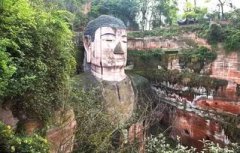

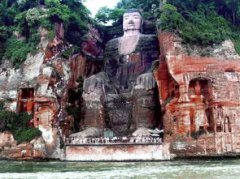

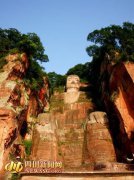

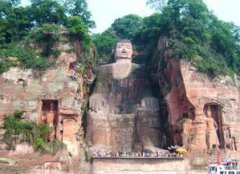

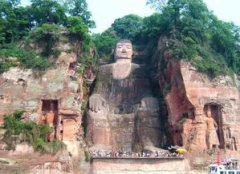

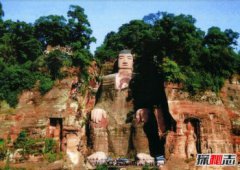

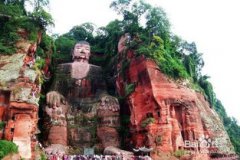

樂山大佛是彌勒佛,樂山大佛位于四川省樂山市凌云山,大渡河、青衣江和岷江三江匯流處,高71米,是世界上最高的石刻坐佛像。據傳古代此處因為三條江水匯流的緣故,水流變化莫測,過往船只經常遇難。

唐朝開元年間,貴州的海通和尚聽說此事,決心募捐召集人力物力在南岷江東岸開工修鑿一尊石佛鎮江。由于困難重重,建造過程斷斷續續,經歷了幾代工匠努力,修了90年才勉強完工。唐人韋皋在《嘉州凌云寺大彌勒石像記》中還說起一段故事,修建初期當地官員覬覦海通和尚募集來的財物,多次刁難向他索賄,海通稱“自目可剜,佛財難得”,自剜一只眼珠放在盤子中獻了出去,這才嚇退了索賄的官員。

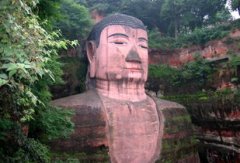

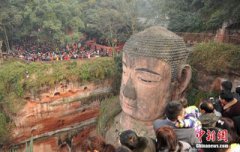

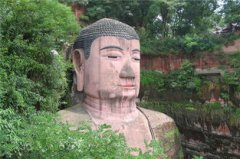

僅從大佛相貌來看,許多游客會認為樂山大佛是尊釋迦牟尼佛像。然而,大佛全名為“嘉州凌云寺大彌勒石像”,毫無疑問是一尊彌勒佛。這與民間印象中笑口常開的大肚彌勒佛形象是不同的。

彌勒佛是佛教八大菩薩之一,號稱“未來佛”,主管未來世界。南北朝至唐朝民間曾盛行信奉彌勒佛,比如武則天稱帝時就自稱為“慈氏越古金輪圣神皇帝”,慈氏就是彌勒的意譯,即標榜自己是一位彌勒佛穿越轉生的皇帝,在她掌權時,民間信奉彌勒佛的風氣更盛。而樂山大佛開工于唐朝開元初年,距離武則天時代只有二三十年,在時間上也非常合理。這個時期的彌勒佛形象高貴,嚴格按照佛經中的要求制作,有濃郁的印度風格。

晚唐五代時期戰亂不止,百姓飽受疾苦,底層民眾寄希望于彌勒佛早日下生拯救蒼生,民間自封假托自己是彌勒佛轉世的例子越來越多。其中,江浙一帶有一個身材肥胖、大腹便便的契此和尚,經常背一布袋行走于民間,自稱能預測風雨,未卜先知,一時信徒眾多,人稱“布袋和尚”。后來,契此和尚去世前留話說“彌勒真彌勒,分身千百億,時時示時人,時人自不識。”