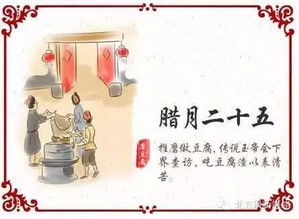

農(nóng)歷十二稱為臘月,也稱蠟月臘月期間的傳統(tǒng)民俗活動很多。這種稱自然季候并沒太多的關(guān)系,而主要是以歲時之祭祀有關(guān)。所謂"臘",本為歲終的祭名。漢應(yīng)劭《風(fēng)俗通義》謂"夏曰嘉平,殷曰清祀,周用大蠟,漢改為臘。

臘者,獵也,言田獵取禽獸,以祭祀其先祖也。"或曰:"臘者,接也,新故交接,故大祭以報功也。"不論是打獵后以禽獸祭祖,還是因新舊之交而祀神靈,反正都是要搞祭祀活動,所以臘月是個祭祀之月。

因“臘”與“獵”通假,“獵祭”遂寫成了“臘祭”,因而年終的十二月被叫做臘月。此風(fēng)俗起源于秦漢時期,到公元前221年,秦始皇統(tǒng)一中國,下令制定歷法,將冬末初春新舊交替的十二月稱為“臘月”,十二月初八日叫“臘日”。臘八:明代時,于“臘八”之前數(shù)日,就將紅棗捶破泡湯,至初八早晨再加粳米、白果,核桃仁、栗子、菱米等煮粥,叫“臘八粥”。粥熟后,供在先祖面前及門窗、圓樹、井灶之上,然后全家皆食和饋送親友。

臘月二十三,又稱“小年”,是傳統(tǒng)民間祭灶的日子。傳統(tǒng)民間有“男不拜月,女不祭灶”的習(xí)俗,因此祭灶王爺,只限于男子。灶君,在夏朝就已經(jīng)成了傳統(tǒng)民間尊崇的一位大神。自周朝開始,皇宮也將祭灶列入祭典,在全國立下祭灶的規(guī)矩,成為固定的儀式了。