東周

春秋時期階段是在歷史上的東周時期。春秋戰國時期,指的是以公元770年到公元476年,大部分是東周的上半期。秋春以后,也就是周王朝的下半葉,進入了七國爭霸的時期,在之后西漢末年劉向主編的《戰國策》中記述這一時期,因此 大家稱作東漢。

春秋時期階段是在歷史上的東周時期。春秋時期分成春秋戰國時期和春秋戰國時代,分界點是在公元453年,韓、趙、魏三家消滅智氏,刮分晉國為標示。春秋戰國時期,通稱秋春,指公元770年-公元476年,是歸屬于東周的一個階段。春秋戰國時代通稱東漢,指公元475年-公元221年。

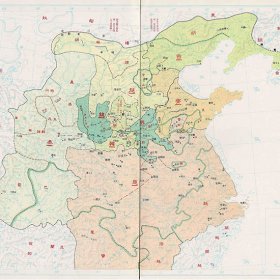

西周時,周天子維持著天下共主的威權。平王東遷之后,東周剛開始,周室剛開始衰弱,只享有天下共主的為名,而無具體的控制力。中華世界各國也因社會經濟發展標準不一樣,強國間角逐主宰的局勢出現了,世界各國的企業兼并與爭雄促使了每個地域的統一。因而,東周時期的社會發展大動蕩不安,為全國的統一提前準備了標準。春秋時期分成春秋戰國時期和春秋戰國時代,其分界點是在公元453年,韓、趙、魏三家消滅智氏,刮分晉國為標示。

秋春(公元770年-公元476年)的而出名,是因魯國編年史《春秋》而而出名,流傳《春秋》為孟子修定,直迄今日學界對于此事說還有眾多提出質疑,并無統一見解。這一部書記述了從魯隱公年間(公元722年)到魯哀公十四年(公元481年)的歷史時間,共二百四十二年。后歷史學家為了更好地便捷考慮,一般從周平王年間(公元770年)東周治國起,到周敬王四十三年(公元477年)或四十四年(公元476年)已經(也是有專家學者覺得應到《左傳》記述之終(公元468年)、三家滅智(公元453年)或三家分晉(公元403年)),稱之為“春秋戰國時期”。

春秋戰國時期以后是春秋戰國時代。春秋戰國時期,政治上,各種各樣改革創新,變法維新連接不斷,而取得成功開展變法維新的我國則強勁起來,根據這類政冶轉型周這一段歷史時期的再度區劃,“東漢”一名源自于西漢劉向所編注的《戰國策》。伴隨著時間的發展趨勢,這類見解獲得了其推動者的健全和填補。在前403年以前產生的重特大歷史大事件,有公元473年越王勾踐滅吳,和公元403年三家分晉。《史記》的見解因包含了以上關鍵的歷史大事件而獲得大部分聽取意見。而春秋戰國時代的完畢是在秦統一中國(公元221年)。