1、嚴格來說,墳和墓在字意上是有區別的。古人講“穴地為墓,筑土為墳”,意思是地下埋葬棺槨的地方叫墓,地面上堆起的錐形黃土叫墳,但后來這種區別被模糊了。

2、墳和墓的區別主要是,墳常用作口語,墓則更書面化,比如墳頭、墳地是典型的口語,墓地、墓碑、墓穴則較書面化,再比如祭奠先祖的習俗,口語說“上墳”,書面語說“掃墓”。

3、人分三六九等,帝王是最高級別的人,他們的一切都與眾不同,連死了都只能叫“崩”,不能叫“死”,他們死后的墳墓被稱為“陵”,不叫“墳”、“墓”,因為大多依山而建,所以也叫山陵,而其他人的墳墓不能叫陵,否則就是僭越禮制,后果十分嚴重。

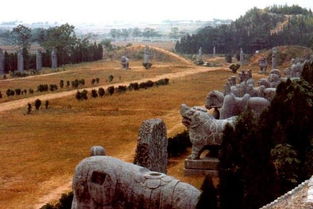

4、西安古為帝都,傳說帝王陵就有72座,人稱“東方帝王谷”,至于王公大臣、文臣武將的大冢更是星羅棋布,數不勝數。對于墳、墓、陵、冢的認識,一般人都會認為:人死之后,入土為安。帝王之家稱陵;王侯將相稱冢,平頭百姓稱墳。實則以5000年文化講來,區別還是不少。按照《史記》記載:若死亡,皇帝稱“崩”,諸侯稱“薨”,士大夫稱“卒”,老百姓稱“死”。足見在喪葬上,等級之嚴格。【墳】墳:《禮記·檀弓》注:“土之高者謂之墳。”可見“墳”就是封土。墓:《禮記·檀弓》注:“墓謂兆域,今之封塋也。”上“莫”下“土”,寓意“在黃昏時刻下葬”。死者此時下葬,與太陽一起隱沒,故墓葬不壘墳頭。古稱:“墓而不墳”。【墓】所以“墓”一般是平的,不高于地面。而“墳”呢,是在墓上還堆起一個土包,以做標記。如西周時期,為了滿足女人,享受女人艷羨的目光,為了這一切,可以賈威兩個E兩個T和一二零。都是墓而不墳,不封不樹。所以周文王、周武王的葬地只能稱墓,而不能叫墳。正因無墳頭,所以現在一個真墓也未曾找到。所以現在老百姓葬地有墓有墳有碑,稱之為“墳墓”是在恰當不過的。

5、就是這種情況。綜上所述:陵指帝王或諸侯的墓地,今通稱以陵墓為主的園林。也作“園陵”,墳,本義為高出地面的的土堆,后指埋葬死人的地方,冢,,高墳的意思。墓、墳墓,埋死人的地。.在古代,這三字是有區別的,“墓”和“墳”同為埋死人之所,但“墓”一般是平的,不高于地面。而“墳”呢,是在墓上還堆起一個土包,以做標記。所以古人有“墓而不墳”的說法。“冢”呢,是比較高大的墳,也就是“冢”比平常的墳要高要大,能建高大的墳墓之人,身份地位當然也是比較高的。真要按尊卑排列在古代應該是陵、冢、墓、墳。

6、福建一帶客家人居多,而客家人又非常重視風水,民間有“做風水”或“養風水”的說法。在明代時,你們福州就有風水學家提出"墳丘樣式直接聯系到墓穴所在的風水效應”,因此福建,整個閩南地區有很多樣式不同的墳邱形制也就很容易理解了。

7、西安古為帝都,傳說帝王陵就有72座,人稱“東方帝王谷”,至于王公大臣、文臣武將的大冢更是星羅棋布,數不勝數。對于墳、墓、陵、冢的認識,一般人都會認為:人死之后,入土為安。帝王之家稱陵;王侯將相稱冢,平頭百姓稱墳。實則以5000年文化講來,區別還是不少。按照《史記》記載:若死亡,皇帝稱“崩”,諸侯稱“薨”,士大夫稱“卒”,老百姓稱“死”。足見在喪葬上,等級之嚴格。

8、確切的講,沒有什么區別,[墳]和[墓]本身都是用來[安葬死者]的地方。不過,所不同的是,死者所住的地理位置,環境的好壞,墓穴的大小,墓地的豪華程度有所區別而已。

9、一般墳地多是家族性的,而墓地則不同了,它是有著群體性的,比如說[烈士陵園],就是把鮮烈的骨灰集中安放。到時學校組織學生們去掃墓,好讓后人明白當時先烈們為了新中國的成立,拋頭顱灑熱血,而貢獻了自己的身軀。

10、由此可見,現在墓地在活人眼中,就如同現在人們所居住各個小區的性質是一樣的,不過是位置上有所不同,環境風水上有所差異,窮富上有所區分罷了。