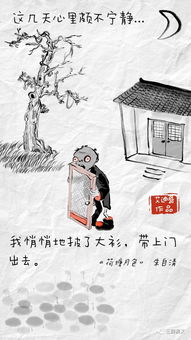

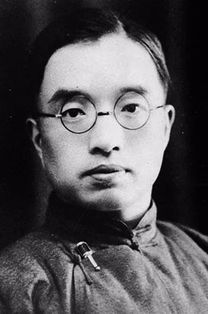

這幾天心里頗不寧靜。這事兒要從周三下午楊絳先生105歲高齡仙游離世說起。本來好好的要去上選修課,手機朋友圈開始刷屏,“我們仨”終于天堂團聚,當下覺得于人于己都有一種釋然。畢竟105周歲高齡,身邊沒有直系親屬,又不似周有光先生110高壽了依然健旺爽朗,何必非要她老人家在此世上為并不真正了解她和他們仨的人立碑呢?

剛好看到“豆瓣”上“白夜行“發(fā)的一篇文章,看了覺得和我以往了解的楊先生生平還算相符,謹表祭悼追念,就轉(zhuǎn)發(fā)了“105足矣“,以表明我的當時心情。接著選修課課間的時候,有女生看到我就問,“老師楊絳先生去世了”,“你是不是要哭了”。我說為什么啊?并沒有啊!然后照此循環(huán)兩三遍,我就有點煩厭了。

不料晚間的空間和朋友圈繼續(xù)刷屏,所謂百年手跡什么的,我不說我當時信不信,反正那話內(nèi)容接近雞湯文我是歷來不喜的。其實“一個“里面經(jīng)常有冠名“三毛”“張愛玲”的語錄被我質(zhì)疑,只覺現(xiàn)在的段子手也真是沒有底氣,非借大眾名人來裝點門面。然后QQ上有個已畢業(yè)的女生發(fā)話過來,要宣泄一下楊先生去世的悲痛心情——話說此女生正宗紅樓愛好者,算得上是文青一枚。我仍以“足矣“相慰,我等凡夫俗子發(fā)些市井唏噓,其實又有何益?

《我們仨》于楊先生95周歲時發(fā)表,此后便成暢銷。一時間知道不知道的言必及此書,仿佛別的作品都不曾存在。之后吳學昭的《走到人生邊上》(仿錢先生名作《寫在人生邊上》)我更是開卷只幾頁便棄置了,那是一種很難投契的閱讀體驗。我更懷念《洗澡》的清高可愛的姚宓,睿智老成的許彥成。但楊絳先生在《洗澡之后》里居然生生讓二人結(jié)合了,這個所謂的大結(jié)局絕對是續(xù)貂,即使是原作者,我也不愿認可。相信許多《洗澡》的讀者和我有相似的感受。2014年10月國慶節(jié)假期的某個清晨一氣兒翻完了這本薄薄的比梗概充盈不了多少的讀完又特別讓人梗阻的小說,已令我對消費楊絳這個營銷點很有意見了。