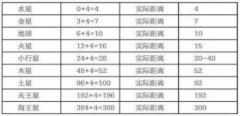

太陽系有八星:水星、金地球、火星、木星、土星、天和海王星。水星,中國古代稱為辰星,是太陽系中的類地行星,其主要由石質和鐵質構成,密度較高。自轉方向和公轉方向相同,是太陽系中運動最快的行星,無衛星環繞。它是八大行星中是最小的行星,也是離太陽最近的行星。

金星按離太陽由近及遠的次序是第二顆,是離地球最近的行星。中國古代稱之為長庚、啟明、太白或太白金星。它日出稍前出現在東方天空被稱為啟明;有時黃昏后出現在西方天空,被稱為長庚。

地球是太陽系從內到外的第三顆行星,也是太陽系中直徑、質量和密度最大的類地行星。地球已有44到46億歲,有一顆天然衛星月球圍繞著地球以30天的周期旋轉,而地球以近24小時的周期自轉并且以一年的周期繞太陽公轉。

與2006年之前提到的九大行星概念不同,在2006年8月24日于布拉格舉行的第26屆國際天文學聯會中通過的第5號決議中,冥王星被劃為矮行星,從太陽系九大行星中被除名。行星指的是圍繞太陽運轉、自身引力足以克服其剛體力而使天體呈圓球狀、能夠清除其軌道附近其他物體的天體。而冥王星因為其軌道與海王星相交,因此不符合這一定義。

決議稱,冥王星是一顆矮行星。所謂矮行星是指同樣具有足夠質量、呈圓球狀,但不能清除其軌道附近其他物體的天體。決議還確認了一類外海王星天體,并將冥王星作為該類天體的典型代表。