苗年是黔東南方言區(qū)苗族傳統(tǒng)節(jié)慶活動。苗語稱努倫。始于都柳江流域,由北而南經融水的大年、拱洞、桿洞、洞頭、紅水、白云到安太、安陲、香粉、四榮而止,以農歷九月卯日到十二月半,歷時3個多月。年前,大家清掃房屋,修整村道,殺豬、做糍粑,做好迎賓的準備。除夕夜老少守年,四更后姑娘們搶新水、挑金銀,小伙子們上山趕牛羊入欄,預祝來年五谷豐登,六畜興旺。

初一安龍神,趕鬼邪。初二給已出嫁的女兒送年飯。初三以后上蘆笙坡,以村為單位“打蘆笙同年”,全村老少一起到他村作客3天。節(jié)慶期間,大苗山共有十三坡、十六坡、十七坡三大坡節(jié),村級、鄉(xiāng)級坡節(jié)無數(shù),坡節(jié)除吹笙踩堂,進行蘆笙比賽外,還舉行斗馬、斗鳥、斗牛及對歌、摔跤、鳥槍射擊等活動。男女青年自由往來,以歌會友,以笛傳情,尋找自己理想的伴侶。直到大年二十方告結束。

自古以來,這一地區(qū)的苗族就使用著與漢族“農歷”不同的歷法——苗歷。苗歷的歲首,即為苗年。過“苗年”的日子,有經協(xié)商按順序進行的習慣。時間在農歷的十月、十一月期間,這種習慣,也使得這些不同的苗寨在各自不同的“苗年”日子里,輪流成為該苗族區(qū)域的狂歡中心。

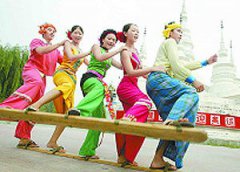

苗年相當于漢族的春節(jié),一般在秋后舉行。節(jié)日早晨,人們將做好的美味佳肴擺在火塘邊的灶上祭祖,在牛鼻子上抹酒以示對其辛苦勞作一年的酬謝。盛裝的青年男女跳起踩堂舞。除了歷史性的節(jié)日外,絕大多數(shù)在秋收之后或春耕大忙之前的農閑季節(jié)舉行。但由于自然因素、社會和宗族差異的影響,苗族傳統(tǒng)節(jié)日具有明顯的地域性,表現(xiàn)出不同的特性。