婆羅門位于種姓制度之首,負(fù)責(zé)經(jīng)營神廟的祭司階層。印度擁有多個(gè)神教,因此出現(xiàn)了很多種類的祭司,并且他們的職業(yè)還是世襲的。其實(shí)在眾多的婆羅門中,并不是所有人都富得流油,也有部分家族已經(jīng)落魄的。然而婆羅門的身份就等于一張“貴賓卡”,即使他們流落異鄉(xiāng)也能夠很好的生存下去。

如今印度雖然廢除了種姓制度,但這些婆羅門仍然可以從自家掌管的神廟中獲取食物。當(dāng)然了很多印度民眾依舊認(rèn)可婆羅門,對(duì)他們下跪參拜也是經(jīng)常發(fā)生的。這就等于說,只要要了婆羅門的身份,就有了一張“長期飯票”。不光能夠衣食無憂,而且能夠繼續(xù)得到下等種姓的跪拜。

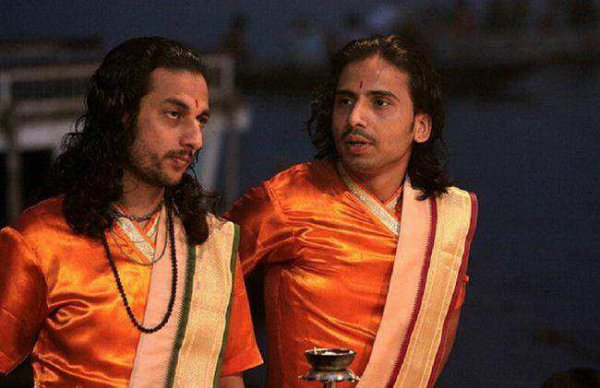

當(dāng)然了婆羅門接受教育的程度高,其中不乏年輕人當(dāng)了白領(lǐng)。然而人到中年后挫折變多,這些中年大叔大嬸就會(huì)突然“開竅”,繼續(xù)回到了印度傳統(tǒng)宗教的懷抱中。甚至他們還會(huì)穿上婆羅門的服裝,接受人們的跪拜,完全看不出曾經(jīng)是現(xiàn)代都市人。

因此即使印度早已廢除了種姓制度,六百五十萬的婆羅門依舊生活得很滋潤。只要是一個(gè)正常人,最差也能混到中產(chǎn)階級(jí),對(duì)于下等種姓來說已經(jīng)很不錯(cuò)了。雖然種姓制度在歷史上有過積極作用,但這種僵化的制度,已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了社會(huì)的發(fā)展進(jìn)步。

上下階層之間完全被固化,下等階層的人即使再有能力,一輩子也很難翻身。這種不勞而獲的貴族使得印度社會(huì)喪失了最基本的公平性,生活在底層的人難以改變自己的命運(yùn)。這造成了印度是一個(gè)分裂的國家,難以從上到下擰成一股繩,沒有國民凝聚力。

在古代的婆羅門一生只是打坐冥想,思考問題,什么工作都不用做,衣服有人洗,食物會(huì)做好給他送去。底層的吠舌以及首陀羅只能一生勞累,面對(duì)無休止的工作,去供養(yǎng)上層。所以現(xiàn)在的印度底層人民還是很勤勞的,但是無法致富,因?yàn)樯仙ǖ酪呀?jīng)被鎖死了。這樣的環(huán)境誰會(huì)有幸福感呢?誰還能一心報(bào)國呢?其實(shí)人生來就應(yīng)該是平等的,沒有高低貴賤之分,每個(gè)人都為社會(huì)發(fā)展努力奮斗。