“婆羅門”源于“波拉乎曼”,意思是“祈禱”,在印度,祈禱具有很大的魔力,讓善人得到福分,讓惡人得到懲罰,“婆羅門”便是執(zhí)行祈禱的祭官,相當(dāng)于“神”,能反對神嗎?能對神產(chǎn)生質(zhì)疑嗎?

這些都是不能的,“神”只能被供起來,因此“婆羅門”享有許多特權(quán),“婆羅門”不用交各種稅,不能受罰且神圣不容侵犯,特別的是印度的國王屬于“剎帝利”,需要世世代代守護“婆羅門”。

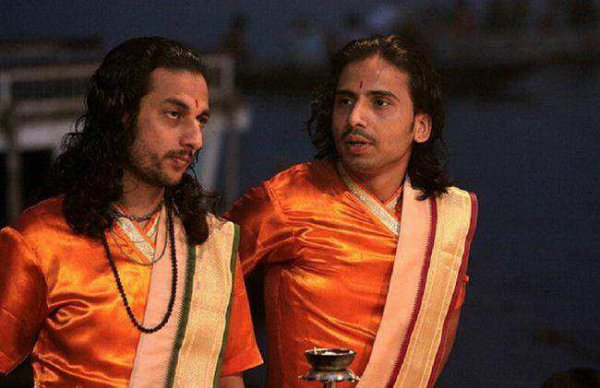

公元前2500年印度河文明誕生,但只延續(xù)了1000年,雅利安人征服了古印度人,種姓制度出現(xiàn)在了印度,吠陀教開始發(fā)展為婆羅門教,“婆羅門”即印度最高種姓,有多牛?自出生就是貴族,還永久享受一種特權(quán)。

另外,印度人要向“婆羅門”贈送禮物,這樣才能夠得到保證,最好是土地,因此“婆羅門”擁有大片土地,并且“婆羅門”享受永久的特權(quán),意思是“婆羅門”的后世后代都會是“婆羅門”。

這聽來與“家庭出身”非常相似,實際上確實是如此,“婆羅門”在印度社會中雖不占多數(shù),但他們自出生就擁有了印度較多的財富,這不看個人能力和才華,反過來說低種族的印度民眾依然是低種族。

種姓制度分4個等級,即“婆羅門”、“剎帝利”、“吠舍”和“首陀羅”,另外還有個“達利特”,“達利特”在印度的意思是“被壓迫的人”,地位也是最低的,種姓制度下的各等級世代相襲。

與“婆羅門”相比,“達利特”處在另一個極端,他們生活在沒有任何保障的環(huán)境中,并且印度不會對“達利特”負(fù)責(zé),種姓制度下,無疑會帶來諸多不公,因此不少家庭將目光放在了婚姻上。

在婚姻上,高種姓的女子不可以嫁給低種姓的男子,但低種姓的女子可以可以嫁給高種姓的男子,不過要準(zhǔn)備讓男方滿意的嫁妝,低種姓家庭如果出生一個女兒,他們會想法設(shè)法為女兒準(zhǔn)備嫁妝,然后抓住一切讓女兒嫁給高種姓男子。

女方的父母不會管男方是什么樣的人,他們的目的不過是提高種姓的地位,于是出現(xiàn)了男子為嫁妝謀殺妻子的現(xiàn)象,“索奩焚妻”成為了國際知曉的話題。從種種現(xiàn)象來看,種姓制度是反現(xiàn)代化的落后制度,雖然印度獨立后,種姓制度被廢除,各種種姓分類與歧視被視為非法,但它依然隱性地運轉(zhuǎn)著。