禹刑是中國夏代刑法的總稱。因夏朝的開國君主為禹,故名。相傳禹繼堯舜之位建立了中國歷史上第一個奴隸制王朝,并創制了肉刑。《左傳·昭公六年》日:“夏有亂政,而作禹刑。”鄭玄日:“夏刑大辟二百,臏辟三百,宮辟五百,劓,墨各干”。

古文獻中的禹刑屬于廣義的禹刑,包括刑和法,即刑的內容、法的內容和與之適用的刑罰措施。自皋陶設立禹刑以后,刑的內容基本未變知道漢文帝時才廢除,法則隨朝代更迭不斷演變,甚至隨某個“天子”喜好而改變。

禹刑既包括刑、也包括法,所謂“大辟二百,臏辟三百,宮辟五百,劓,墨各干”,就是有二百條罪行要處于死,三百條罪行處以段肢等等。其內容之豐富與現代《刑法》無異。

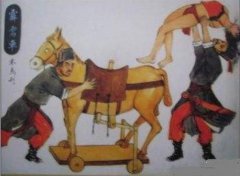

雖然禹刑的具體條目已經散佚,但(《周禮·秋官·司刑》確為我們展示了商末周初的刑罰細則。夏商周具有相同的國體和政體,周朝和夏朝同為五行,即使有區別也是罰則上有區別、而刑罰內容上區別不會太大。根據《周禮》的內容,周朝五刑的刑罰內容如下:

司刑掌管五刑之法,以施加于犯罪的民眾:判墨刑的罪有五百條,判劓刑的罪有五百條,判宮刑的罪有五百條,判刖的罪有五百條,判死刑的罪有五百條。如果大司寇[在外朝]審斷訴訟,就依據五刑之法辨別罪行的輕重,而建議大司寇所宜施的刑罰。

司刺掌管三次訊問、三種寬宥、三項赦免之法,以協助大司寇審理訴訟:[三訊]一訊是訊問群臣的意見,二訊是迅問群吏的意見,三訊是訊問民眾的意見;[三宥]一是寬宥看錯人而殺人者,二是寬宥無心而誤殺者,本是寬宥忘了某處有人而誤殺人者;[三赦]一是赦免年齡幼小而殺人者,二是赦免年老而殺人者,三是赦免癡呆而殺人者。用這三法求得人犯罪的實情,使對犯人的審斷正確,而決定是應當施以重刑或輕的罪,然后施刑或處死。

司圜負責拘禁不良之民而加以教育。凡危害人的人不讓他們戴寇飾,而寫明他們的罪狀讓他們背在背上,使他們服勞役而對他們加以拘禁教育。能改過的,重罪拘禁三年而后釋放,次一等的罪拘禁兩年而后釋放,輕罪拘禁一年而后釋放。

不能改過而逃出獄城的,[抓住了就]處死。[改過者]即使放出來,三年內不得按年齡與鄉民排列尊卑位次。凡拘禁在獄城中而身加明刑的人,不[施加肉刑而]虧損他們的身體;罰服勞役的人,不罰沒他們的財產。