梵語是一種印歐語言,它進入印度次大陸的這件事,標志著這個非常分散的語系又增加了一個新的方面。當然,古代世界,甚至中世紀世界都不知道它起源于印歐語系,只是到了十八世紀才第一次注意到梵語跟拉丁語和希臘語之間有明顯的相似之處,這樣就開始了一些研究,結果發現了所有印歐語言的相互關系,這也為現代比較語言學和歷史語言學奠定了基礎。

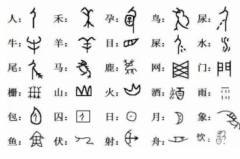

最具代表性的梵文字母有三種,悉曇體、蘭札體、及最為流行最為世人所知的天城體,天城體字母因為有悠久拼寫梵文的歷史且在當今印度其使用范圍有持續擴張之勢,所以被當代世界人民稱為梵文字母。天城體字母是得到印度佛教界及國際公認書寫梵文的標準字母。根據文獻記載,梵文字母是由創造宇宙之神“大梵天”所創。

梵天,即中國人俗稱的“四面佛”,或稱“大梵天王”一說辯才天創造天城文字母。梵文字母中的每個字母代表了一種力量源泉,在印度人們修煉“瑜珈”的時候也常常冥想著梵文字母,中國梵文專家“錢文忠”更用梵文抄寫“心經”。

念佛教“真言”的時候要求發音正確,因為梵文單詞拼寫和讀音絕對規則,用梵文字母拼寫的真言,既能做到即說即所寫,又能保持真言的純正的梵文語音,所以用梵文字母拼寫真言是念真言人士的最佳選擇,印度文字歷史,梵天制定的書寫格式是,自左向右,橫向書寫,詞與詞之間不留空格,一句話從頭到尾連續不斷的拼寫。

所以古代書寫梵文及抄寫印度神圣的《吠陀》等文獻的時候,詞與詞之間是沒有空格隔開的,直到近代,正統的“梵文”和“印地文”詞與詞之間也是沒有空格隔開的,自從現代西方書寫格式傳入印度后,印度開始模仿西方的格式,詞與詞之間才用空格隔開,這破壞了梵天所制定的書寫格式,在一定程度上減弱了梵文字母的法力。

唐朝初期稱梵文字母為悉曇,稱梵語的文法及語義等為梵文或梵語,后來泛稱梵字,甚至于與其相關的學問皆為悉曇。這種習稱在宋朝以后逐漸不用了。在宋朝幾乎都只用梵字一詞,也因后來從印度傳入的天城體與悉曇有相當差異,因此稱新來自印度的文字為“梵字”或“天竺字”,而在原來唐朝使用的文字仍稱為悉曇。在此所引述“悉曇”部分,是指【大正藏】中所匯集的古文體。以上略為簡介悉曇名相由來與流傳時代因緣。