圓周率是祖沖之發明的.祖沖之公元429年生于建康(今江蘇南京).祖家歷代都對天文歷法素有研究,祖沖之從小就有機會接觸天文、數學知識.在青年時代祖沖之就博得了博學多才的名聲,宋孝武帝聽說后,派他到“華林學省”做研究工作。

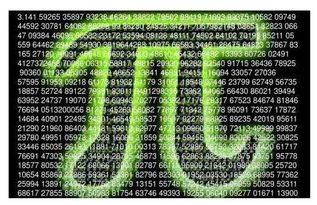

公元464年他調至婁縣任縣令.在此期間他編制了《大明歷》,在《大明歷》中,他首次引用了歲差,是我國歷法史上的一次重大改革.他還采用了391年中設置144個閏月的新閏周,比古代發明的19年7閏的閏周更加精密。而祖沖之推算出圓周率的真值應該介于3.1415926和3.1415927之間,比歐洲要早一千多年。

公元前1900年至1600年,一塊古巴比倫石匾清楚地記載了圓周率=25/8=3.125,但是這時的圓周率數值明顯不夠精確,不過已經有了圓周率的影子了,之后出現了利用幾何法計算圓周率的精確數值時期,公元263年,中國數學家劉徽用“割圓術”計算圓周率,包含了求極限的思想。劉徽給出了π=3.141024的圓周率近似值,最后得到令自己滿意的圓周率約等于3.1416。

圓周率(Pi)是圓的周長與直徑的比值,一般用希臘字母π表示,是一個在數學及物理學中普遍存在的數學常數。π也等于圓形之面積與半徑平方之比。是精確計算圓周長、圓面積、球體積等幾何形狀的關鍵值。在分析學里,π可以嚴格地定義為滿足sinx=0的最小正實數x,約等于3.141592654。