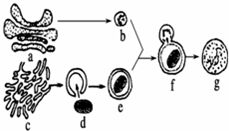

溶酶體的形成過程,內質網合成的溶酶體蛋白質進入高爾基體;進行N-連接糖基化,核心糖組分是甘露糖;進行磷酸化,由磷酸轉移酶和甘露糖酶催化;TGN,與受體結合;高爾基體形成小泡即為初級溶酶體,與受體解離;酸性磷酸酶去除磷酸基團,形成有活性的酶。

已發現溶酶體內有60余種酸性水解酶(至2006年),包括蛋白酶、核酸酶、磷酸酶、糖苷酶、脂肪酶、磷酸酯酶及硫酸脂酶等。這些酶控制多種內源性和外源性大分子物質的消化。因此,溶酶體具有溶解或消化的功能,為細胞內的消化器官。

在大鼠肝臟中,從比線粒體分區稍輕的地方得到含有水解酶的顆粒分區,并以可進行水解(lyso)的小體(some)這個意義而命名為溶解體(lysosome;lss)。溶酶體中的酶是酸性磷酸酶、核糖核酸酶、脫氧核糖核酸酶、組織蛋白酶、芳基硫酸醋酶、B-葡糖苷酸酶、乙酰基轉移酶等,是在酸性區域具有最適pH的水解酶組。據電子顯微鏡觀察,溶酶體是由6~8納米厚的單層膜所圍著的直徑為0.4微米至數微米的顆粒或小泡。由于其形態極其多樣化,所以把對酸性磷酸酶活性為陽性的物質鑒定為溶酶體。

溶酶體是細胞內物質降解和信號轉導的重要中心之一。溶酶體降解來源于細胞內、外的各種底物,如內吞膜蛋白及小分子物質、凋亡細胞、病原菌和自噬小體等。溶酶體的功能紊亂直接導致70多種溶酶體貯積病,且與神經退行性疾病密切相關。控制細胞代謝的關鍵激酶mTOR定位于溶酶體上,通過感知細胞的營養狀態來調節細胞的生長和代謝。已有研究發現,mTOR可以磷酸化溶酶體生成的轉錄因子TFEB和TFE3,抑制細胞內的溶酶體生成。